クトゥルフ~死もまた死すべし~(デスメイダイ)は2019年12月に発売された、協力型のシナリオクリアボードゲームです。

このゲームは全体的に難易度が高めのため、BGGにあるフォーラムやプレイヤーの方々からの意見を参考に、難易度を下げたりバランスを調整するいくつかの方法を、記事にまとめてみました。

プレイヤーの腕前に合わせた楽しいプレイに活用していただけたら幸いです。なお、一部のものを除き、独立拡張「未知の恐怖」にも使用可能です。(記事後半には独立拡張のルールを用いたものがあります)

【エピソードにもよるが、ゲーム難易度はやや高め。古のもの召喚前に敗北することもよくあります。ハウスルールで難易度を下げて挑もう!】

【クトゥルフ~デスメイダイ~のBGGはこちら】

https://boardgamegeek.com/boardgame/253344/cthulhu-death-may-die

※ ★印は特におすすめです

古のもの関連

①【進行速度の調整】★

① ゲーム準備時、古のものフィギュアをストーリーボードの古のもの召喚トラックの左端からひとつ右の位置に置く。また、召喚トラックの右端からひとつ左の位置にマーカーを設置する。(上図参照)

② 神話カードの捨て山に召喚シンボル4つで1マス前進に変更してゲームを進める。(通常は3つで1マス前進)ゲーム準備時に置いた右端のマーカーの位置に、古のもの進行マーカーが到達したら敗北する。

ゲーム終了時までの召喚マーカー前進の数はバッドイベントが計7回(召喚マーカー×21)ですが、このルールを使用すると計5回(召喚マーカー×20)になり、難易度が下がります。

また、このルールでゲームを通常どおりプレイすることにより(準備時の召喚トラックの右端のマーカーを置かない・左端からスタート)、難易度をさらに下げることも可能です。

②【最大体力の調整】★

古のものの体力上限値を12から10に変更する。

このルールを使用することで、古のものを倒しやすくなります。

古のものステージごとに体力を変更すると、さらに微調整が可能になります。(例:ステージⅡ/Ⅲ/最終→10/11/12など)

難易度をさらに下げたい場合は、体力を9以下にするのもおすすめです。これは特に耐久力の高い古のものを相手にする場合、非常に有効なルールです。(独立拡張のナグ&イェブなど)

探索者関連

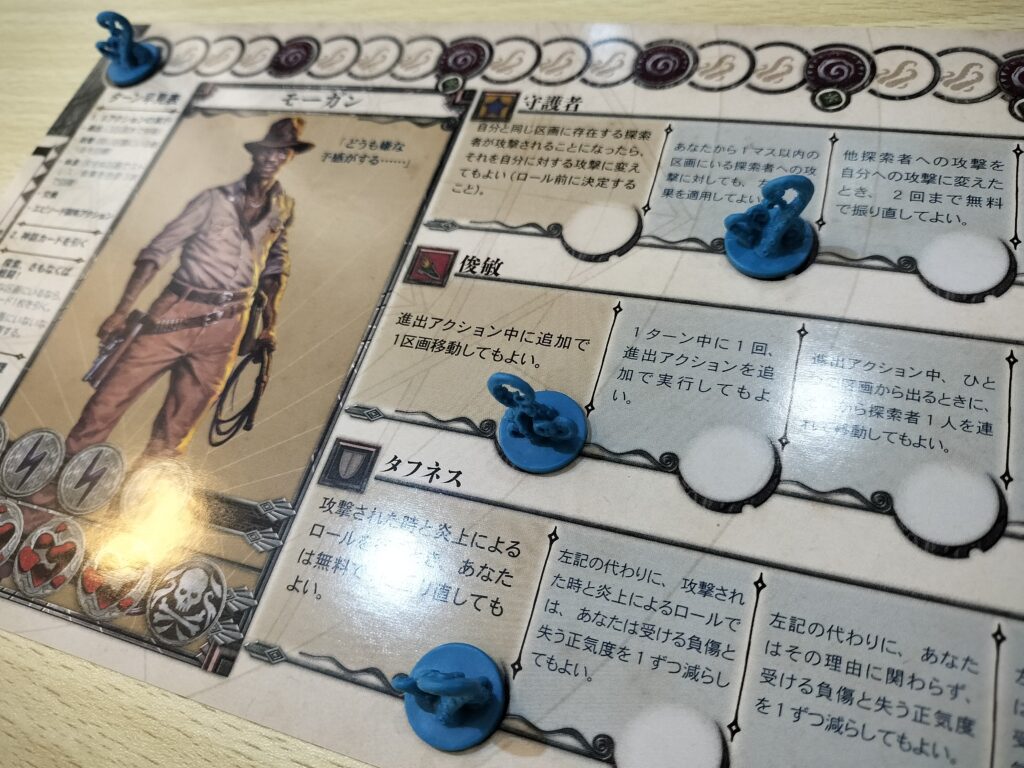

①【技能レベル調整】★

ゲーム準備時、好きな探索者1人の技能レベルのどれかひとつを1レベル上昇させる。

これにより、探索者が序盤から少し強くなります。

参加する探索者の人数に合わせて変更すると、さらに微調整が可能になります。(例:探索者3人のうち2人の技能レベルをそれぞれ1レベル上昇させる)

特にモーガンなどの支援キャラは攻撃の決め手となる技能を保有しておらず、正気度も上がりにくいため、このルールは非常に有効です。探索者や技能をランダムに選ぶのもおすすめです。

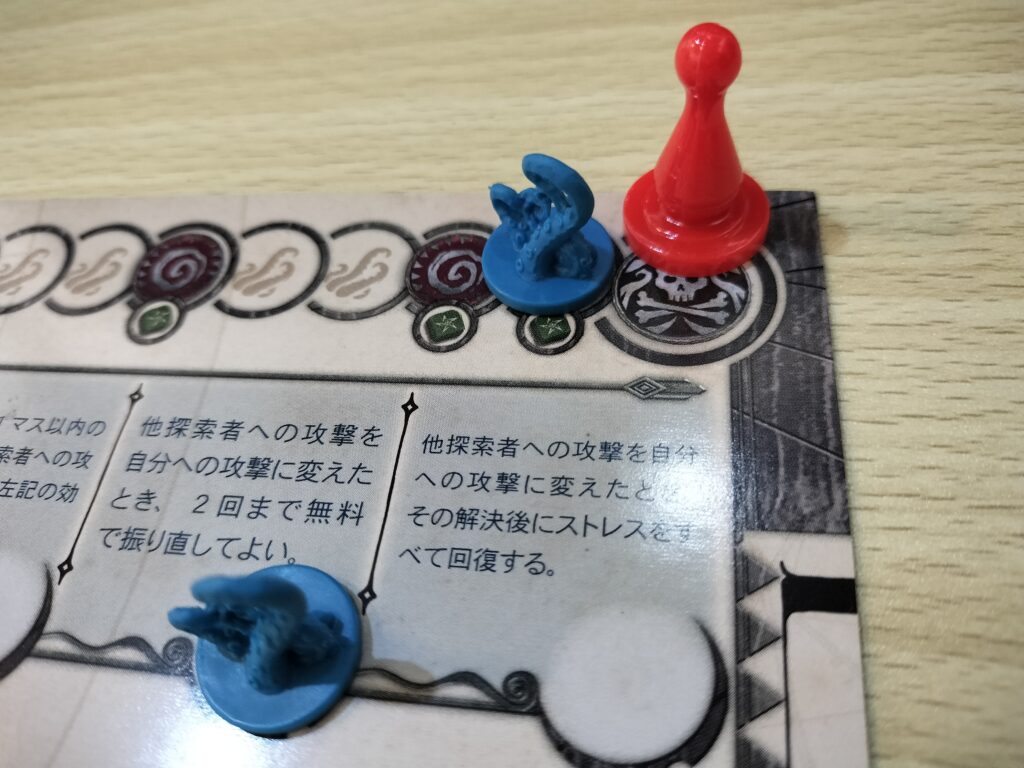

②【正気度最大時の調整】

探索者ボードの正気度トラックの右端(髑髏シンボル)にマーカーを置く。

正気度が最大値に達した探索者は、マーカーを取り除き、ストレス値最大+体力1の状態で生き残る。(一度のみ。マーカーがない状態で正気度が最大値に達した場合は死亡)

これにより、正気度が最大値に達しても、1回のみ生き残ることができます。

特にタフネスの技能を持っていない探索者は、僅かですが寿命を伸ばすことができます。また、通常ダイス(黒)を振って、生き残れるかどうかをランダムで決めるのもおすすめです。(例:成功シンボルで生き残る。それ以外なら失敗)

エピソード関連

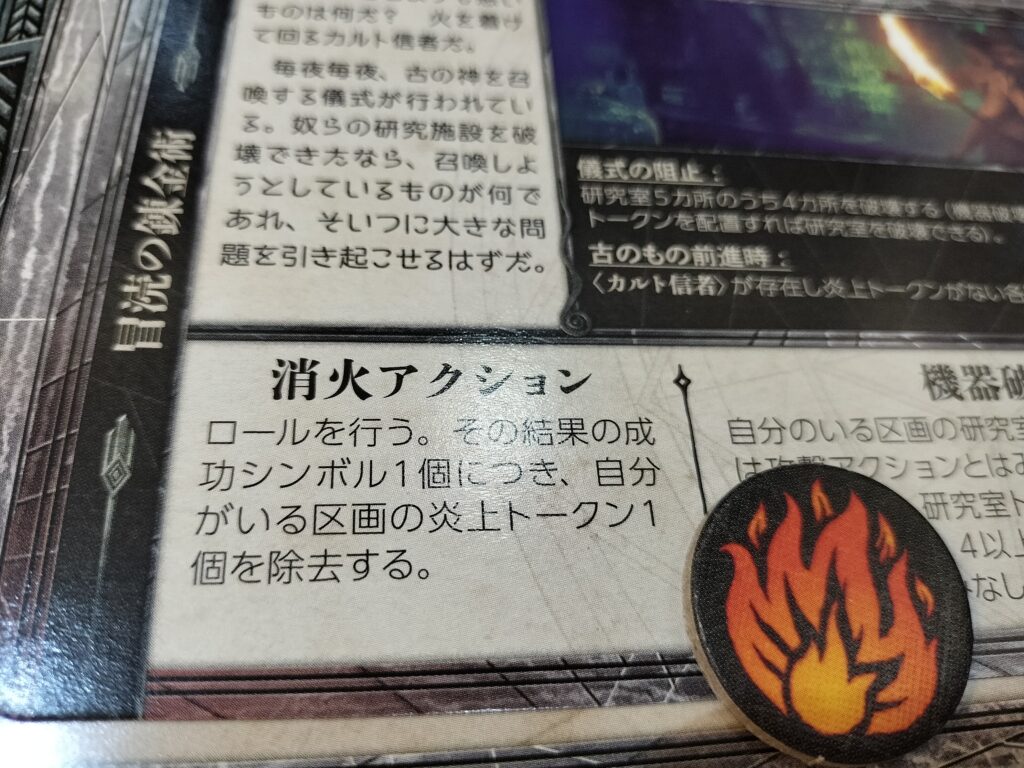

【エピソード1-1】★

エピソード固有アクション「消化アクション」の効果を、「ダイスの成功シンボル1個につき、自分がいる区画または隣接する区画の炎上トークンを除去」に変更する。

消化アクション時、どの区画を対象にするかを選んでからダイスを振る。同時に2つ以上の区画を消化することはできない。

これにより、マップ上にある炎上トークンを除去しやすくなり、より安全なエリアを広げることができます。

エピソード1-1はイベントや炎の精などでマップが常に炎上し、炎上ダメージが厄介なため、このルールで消化アクションの範囲が広がります。

【エピソード1-5】★

古のもの前進時の効果:「船タイルの上にいないすべての老人を地下納骨堂に向かって1マス動かす」ルールを「通常ダイスを振る。ダイス目が成功シンボルならアレン家、それ以外ならマーシュ家のトークンを納骨堂に向かって1マス動かす」に変更する。

その後、各探索者は正気度1を失う。

これにより、両家の老人の進行が少し遅くなり、老人をエスコートする時間に余裕が生まれます。

エピソード1-5はこのゲーム最大の難関ステージでもあるため、このルールは非常に有効です。また、神話カード「すべての老人を納骨堂に向かって…」のイベント時にもこのルールを採用することで、さらに難易度を下げることができます。

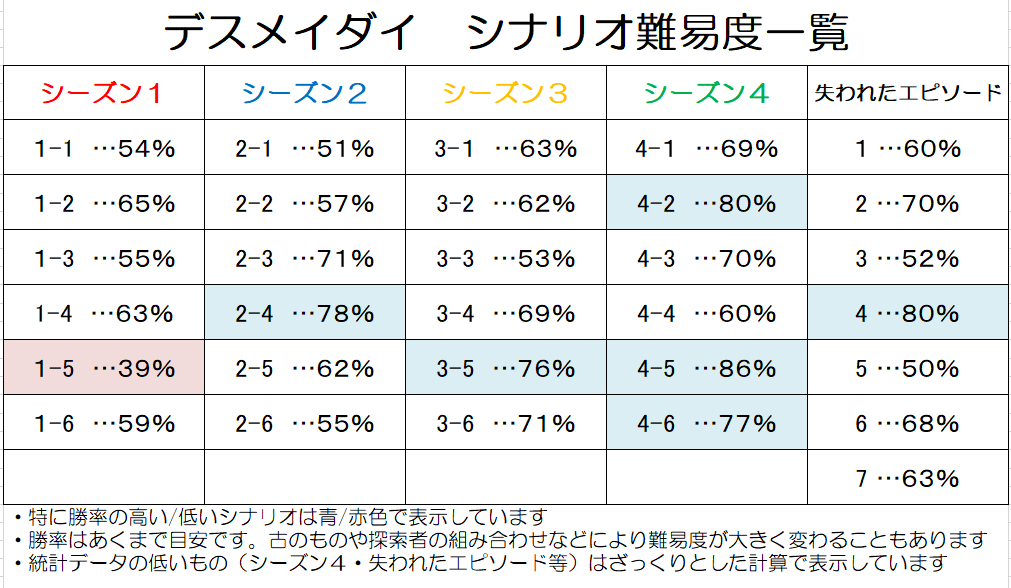

勝率とプレイ人数について

ゲームの難易度がやや高めであるこのゲームは、BGGのフォーラムでアンケート調査での集計結果によると、ゲームの勝率は約50%前後であるということがわかりました。

詳細は以下のとおりです。

【各エピソードごとの勝率】

【古のものへの勝率】

クトゥルフ … 52%

ハスター … 64%

ヨグ … 69%

ダゴン … 44%

黒ヤギ … 48%

アザトゥース … 45%

ツァトグァ … 68%

ニャルラトホテプ… 55%

イタクァ … 67%

ナグ … 30%

イェブ … 30%

【アンケート結果の詳細】

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UYWDgCO-s3OCLF2Mxr1cO0CuVZRDmSd-20Ucen5gvPU/edit?gid=557385172#gid=557385172&range=A1

【難易度の高いマップ(1-5)を除き、シナリオの平均勝率は約55%前後となっています。これは古のものや探索者により相性も異なり、難易度も比例して大きく変わります】

また、探索者の人数によっても勝率がやや左右されるようです。

【探索者の人数に対する勝率】

2人 … 57%

3人 … 59%

4人 … 60%

5人 … 51%

探索者が増えると、全体的な体力は増えて正気度は増えにくくなるため、死亡リスクは下がります。反面、探索者ごとの正気度が上がりにくいため、技能レベルも上がりにくくなるというデメリットもありますね。

ソロプレイは探索者2人ですが、筆者のアッキーさんは3人の探索者でプレイしています。それぞれに役割を持たせることができ、特に独立拡張「未知の恐怖」の探索者は相乗効果で技能が共有できる場面も多いことから、今のところは探索者3人がベストではないかと感じています。

【3人の探索者でプレイすると、相乗効果でお互いの長所や短所を活かしやすくなります。ただしプレイスペースはそれなりに必要になります】

【探索者と難易度に関するフォーラム】

https://boardgamegeek.com/thread/2315582/log-your-plays-and-success-rates-here-with-results

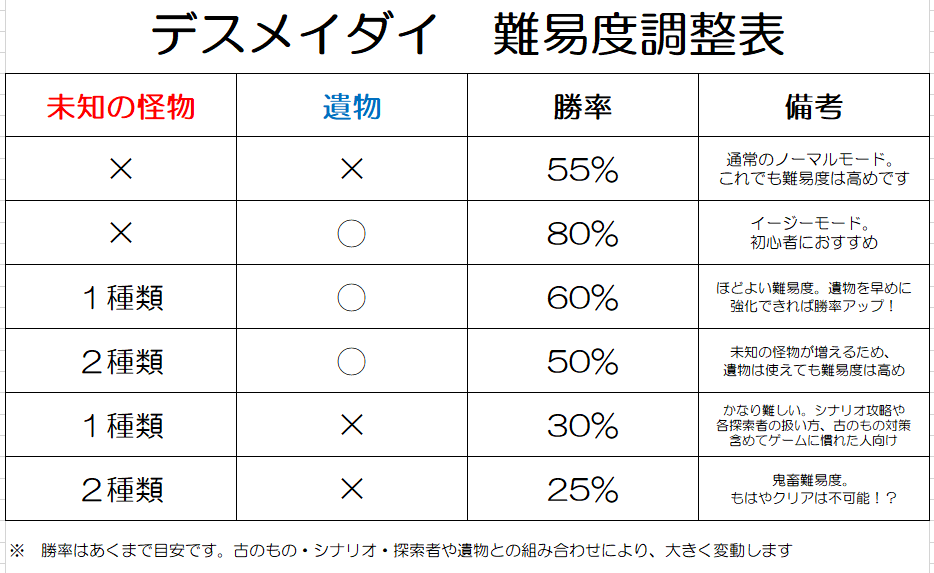

独立拡張を用いた難易度調整

独立拡張「未知の恐怖」では、新たな未知の怪物とそれに対抗する遺物ルールを用いて、難易度を変更することができるようになりました。

BGGから集めた様々な情報を集計して、大まかな難易度の設定を作成してみました。勝率はあくまで目安ですが、前述した各難易度変更のルールと組み合わせて、参考にしていただけたら幸いです。

【遺物の保有数による微調整】

ゲームの準備時、通常は各探索者ごとにひとつの遺物を獲得しますが、獲得数を変更することで難易度を微調整することが可能になります。(例:探索者3人に対し2つの遺物。または探索者2人に対し3つの遺物など。誰がどの遺物を保有するかは自由に決める)

快適にプレイするコツ

このゲームは各コンポーネントの多さ、シナリオごとに異なるタイルの組み合わせなどを含め、ゲームの準備と片付けにかなりの時間を要します。

そこでいくつかの方法を用いることによることにより、時間をある程度短縮することが可能です。

①【収納箱に一括保管】

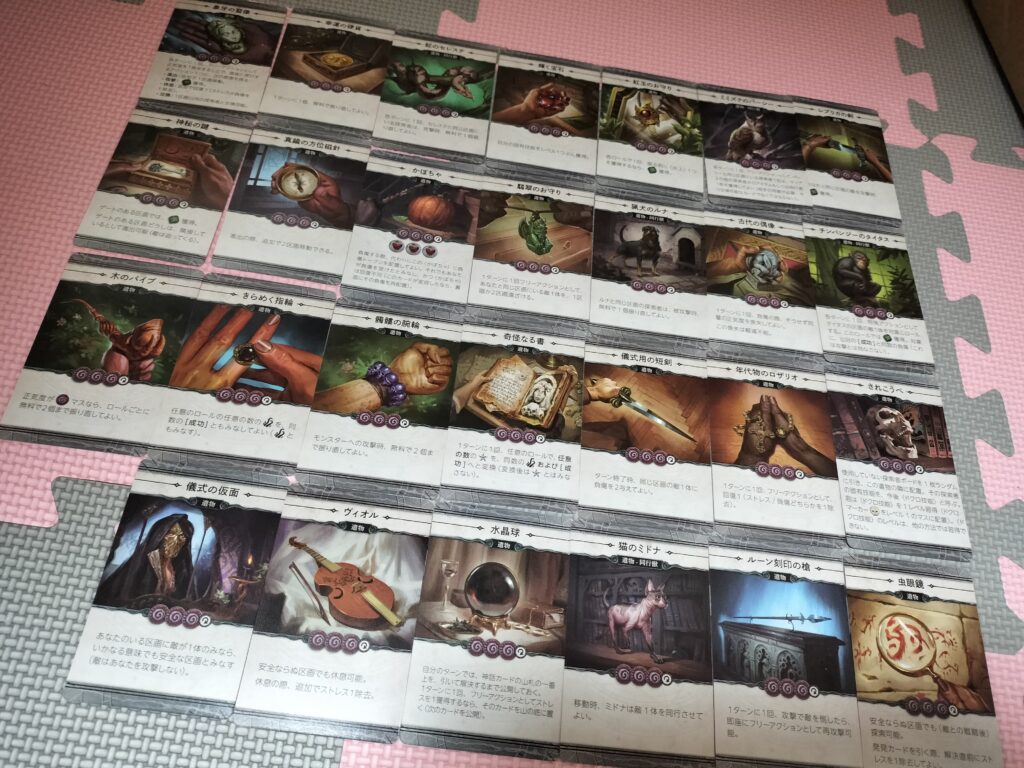

各コンポーネントをひとつのケースにまとめて収納することで、準備や片づけの時間がいくらか早くなります。

また、狂気カードや遺物はカードケースにまとめて収納することも有効です。

②【同じシーズンのシナリオをプレイする】

続けて異なるシナリオをプレイする際、同じシーズンのシナリオをプレイすることで、タイルの準備がかなり早くなります。

同じタイルをシナリオに合わせて違う組み合わせで変えるだけなので、特に連続してプレイする場合に有効です。(例:3-1→3-4 1-2→1-6)

③【途中休憩を挟む】

このゲームの平均プレイ時間は約2時間前後。シナリオや状況によってはそれ以上の時間がかかることもあり、特に後半は古のものを3回倒さなければならないため、集中力が欠けダレがちな展開になることもあります。

そこで途中休憩を挟むことにより、気持ちも一新されて集中力も回復し、まるでテレビ番組を見ているかのような新鮮な気持ちでプレイを楽しむことができます。おすすめは以下のタイミングです。

・古のものがマップ上に召喚されたとき

(儀式中断の成功・強制召喚)

・プレイ時間が60分を超えたとき

【古のものがマップ上に召喚されたときに休憩するのがおすすめ。テレビ番組の前半→後半のような雰囲気で、集中力も回復してゲームがさらに楽しめます】

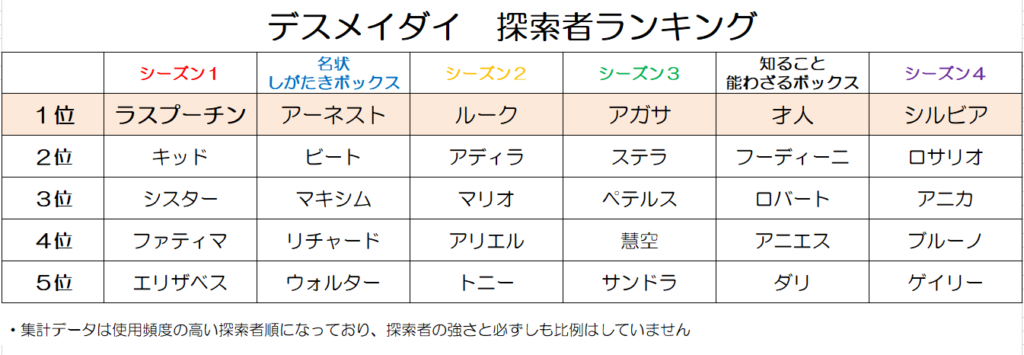

各探索者について

【探索者ランキング】

BGGで調査されたデータを元に、シーズン&ボックスごとの探索者ランキングを以下にまとめてみました。

【探索者と難易度に関するフォーラムはこちら】

https://boardgamegeek.com/thread/2315582/log-your-plays-and-success-rates-here-with-results

アップグレードトークンについて

ゲームの雰囲気をさらに盛り上げるアップグレード駒セットが、Etsyにて販売されています。

・ゲートトークン代替

・階段トークン代替

・トンネルトークン代替

・炎上トークン代替

・進行マーカー代替

・負傷トークン代替

【アップグレードトークンはこちら】

https://www.etsy.com/jp/listing/1669206691/kutourufu-desu-mei-dai-appugurdo?ls=r&ref=hp_rv-8&pro=1&sts=1&content_source=67cd09fc3105ebd8808cc3a370ee162bbfcdd29c%253A1669206691&logging_key=67cd09fc3105ebd8808cc3a370ee162bbfcdd29c%3A1669206691

最も魅力的なのが各ゲートトークン。非常に精巧に作られており、LEDがゆっくりと点滅する仕組みになっています。

こちらはCR2032電池1個で、24時間以上点灯させることが可能。CR2032電池は100均や通販で安価に手に入れることが可能で、経済的にもありがたいところです。

炎上トークンは蓋を開封してバルーンライトを中に入れ、点灯させて蓋を閉めるといった作業が必要になりますが、リアルな炎の効果を演出してくれます。

こちらは同梱されているバルーンライトで、24時間以上点灯させることが可能。バルーンライトは基本的に使い捨てになりますが、大手の通販サイト(Amazon・楽天等)で安価に手に入れることが可能です。

その他の各アップグレードトークンもかなりリアルに作られており、ゲームの雰囲気がさらに盛り上がります。

わたしは購入を見送ったのですが、各タイルの区画連結部を表示するアップグレードセットも販売されておりました。

ちなみに、今回の購入に合わせてLEDトーチ付きの柱も同時購入しました。チラチラと点滅する炎が非常にリアルでして、これはセットで購入して大正解でした。ほかのボードゲームなどにも使えそうです。

こちらはCR1632電池1個で、24時間以上点灯させることが可能。CR1632電池は100均や通販で安価に手に入れることが可能です。

気になるお値段なのですが、セットで約10500円+送料約5000円。(LEDトーチ柱は約5000円)ハンドメイド+海外からの発送で、かなりお高いものとなっております。しかしこれは全シナリオに活用でき、非常に満足のできるおすすめのアップグレードトークンだと感じました。

これらは単体で購入することも可能で、定期的にセールをやっているようなので、気になる方はこまめにチェックしてみてください☆

なんとなんと、シーズン1~5各シナリオ専用のアップグレード駒も販売されていました。非常に精密に作られておりますが、さすがにかなりのお値段。(各シーズンごと約1.5万円)収納場所や準備の手間暇も考えると、まさにファン向けのアイテムですね☆

【販売サイトはこちら】

https://www.etsy.com/jp/shop/BoardGameWow?ref=l2-about-shopname&from_page=listing

【未知の恐怖BGGはこちら】

https://boardgamegeek.com/boardgame/373600/cthulhu-death-may-die-fear-of-the-unknown